中国首次近地小行星防御任务方案曝光:伴飞探测后实施撞击再伴飞观测

本文导读:

中国首次近地小行星防御任务方案的曝光,标志着中国在空间科学领域的技术实力得到了显著提升,并体现了对地球与人类安全的高度责任感,以下是对该任务方案的详细解读:

一、任务背景

近地小行星是指运行时接近地球轨道的小行星,这种类型的小行星可能会有与地球撞击的危险,历史上,近地小行星撞击地球的事件曾多次发生,如6500万年前墨西哥湾的撞击事件导致了恐龙的灭绝,给地球带来了巨大的生态灾难,而在近代史上,1908年的通古斯卡大爆炸和2013年车里雅宾斯克爆炸事件,也是近地小行星对地球造成的局部破坏,尽管这些高破坏性撞击事件发生的概率极低,但一旦发生,其后果将是灾难性的,中国高度重视近地小行星对于地球与人类安全的威胁,并致力于提升自身在小行星防御领域的研究与实践能力。

二、任务方案

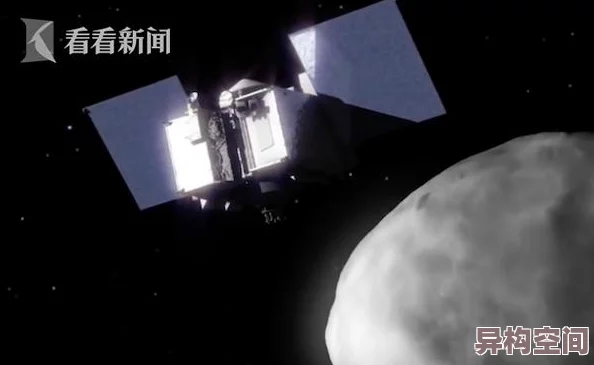

中国首次近地小行星防御任务计划采用“伴飞+撞击+伴飞”的创新模式,具体步骤如下:

1、伴飞探测:在任务实施过程中,探测器将首先与目标小行星进行伴飞,对其进行详细的观测和分析,这一阶段的任务是获取目标小行星的轨道参数、形状、大小、质量、自转周期等基本信息,以及表面物质成分、地形地貌等详细特征,这些信息将为后续的撞击任务提供重要的数据支持。

2、实施撞击:在获取了足够的目标小行星信息后,撞击器将对目标小行星实施动能撞击,撞击的目的是改变其轨道或摧毁其威胁性,从而确保地球的安全,撞击过程中,撞击器将利用高速飞行产生的动能,对目标小行星进行精确打击。

3、伴飞观测:撞击任务完成后,探测器将继续伴飞目标小行星,对撞击过程进行全程观测,并在撞击后开展撞击效果评估和科学探测工作,这一阶段的任务是评估撞击效果,包括撞击后目标小行星的轨道变化、表面形态变化等,以及收集撞击产生的碎片、尘埃等物质的样本,进行科学研究和分析。

三、任务目标

通过实施中国首次近地小行星防御任务,旨在实现以下目标:

1、提升技术实力:通过任务实施,积累在小行星防御技术方面的研究和应用经验,提升国家在小行星防御领域的技术实力。

2、增强安全保障:通过改变潜在威胁小行星的轨道或摧毁其威胁性,增强对地球安全的保障能力。

3、促进国际合作:通过与国际合作伙伴共同开展小行星防御任务,促进国际合作与交流,共同应对全球性自然灾害的挑战。

四、任务进展

中国计划于2030年前后实施动能撞击演示验证实验,初步明确以小行星2015 XF261为目标,长期规划则是针对2025\~2035年设计3至5次近地小行星防御任务,这将为中国在未来的小行星防御领域积累宝贵经验,并为全球小行星防御能力的提升做出贡献。

中国首次近地小行星防御任务方案的曝光,体现了中国在空间科学领域的技术实力和责任感,通过实施该任务,中国将积累在小行星防御技术方面的研究和应用经验,提升对地球安全的保障能力,并促进国际合作与交流。