男女肉体改造2025仿生器官商业化落地引伦理争议

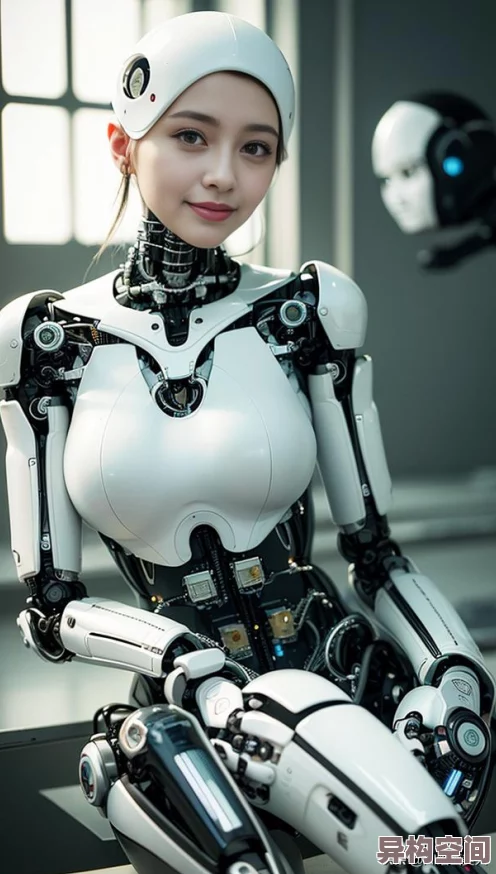

最新消息:2025年,全球首个男女肉体改造项目即将推出仿生器官,这一技术的商业化落地引发了广泛的伦理争议。随着科技的发展,仿生器官不仅可以替代受损的人体器官,还可能改变人类的身体结构和功能。这项技术在医疗领域的应用前景令人期待,但其潜在的社会影响和伦理问题也不容忽视。

1. 仿生器官的技术背景与应用

仿生器官是指通过先进材料和工程技术制造的人造器官,其设计灵感来源于自然界中的生物结构。根据《科学进展》杂志的一篇研究论文,仿生器官能够模拟人体内脏、四肢等多种功能,为那些因疾病或意外失去部分身体机能的人提供新的希望。例如,3D打印技术已经被用于制作个性化义肢,而智能传感器则使得这些义肢具备更高的灵活性和适应性。

然而,这项技术并非没有争议。一些学者指出,过度依赖仿生设备可能导致人们对自身身体能力的不满,从而引发“完美主义”倾向。网友评论中,有人表示:“我觉得这是一把双刃剑,一方面可以帮助残疾人士重获新生,但另一方面却可能让我们对‘正常’有了新的定义。”

2. 性别差异与肉体改造

男女肉体改造涉及到不同性别在身体构造上的差异。在这一过程中,不同性别所需的仿生部件及其设计理念也有所不同。例如,在男性用户中,对力量和耐力增强型装置需求较大,而女性用户则可能更关注美观与舒适度。这种差异不仅反映了市场需求,也揭示了社会对性别角色认知的问题。

一些心理学家认为,这种基于性别进行肉体改造的趋势会加剧社会对于传统性别角色的固化。有网友对此表示担忧:“如果每个人都追求某种理想形象,那我们的多样性何在?”这种观点引发了一场关于身份认同与自我价值的新讨论。

3. 商业化带来的伦理挑战

随着仿生器官商业化进程加快,各大企业纷纷投入巨资研发相关产品。然而,这一过程伴随而来的是诸多伦理问题,包括公平获取、隐私保护以及安全风险等。《医学伦理学期刊》中的一篇文章提到,如果只有富裕阶层能够负担得起这些高端设备,那么将进一步拉大贫富差距。此外,对于使用者来说,他们是否愿意接受来自他人的审视,以及如何处理由此产生的新型社交压力,也是亟待解决的问题。

许多人开始思考:当科技发展到一定程度,我们是否还应该保持人与机器之间清晰的界限?有人提出疑问:“如果未来人人都能拥有超越常人的能力,人类本身又该如何定义?”

面对这些复杂的问题,我们需要从多个角度进行深入探讨,以确保科技进步不会以牺牲人性的方式为代价。

参考资料:

- 《科学进展》

- 《医学伦理学期刊》

- “Gender Differences in Biomechanical Performance: Implications for Bionic Prosthetics”